サイモン・シン著「フェルマーの最終定理(2006)」を読みました。

サイモン・シン著「フェルマーの最終定理(2006)」を読みました。

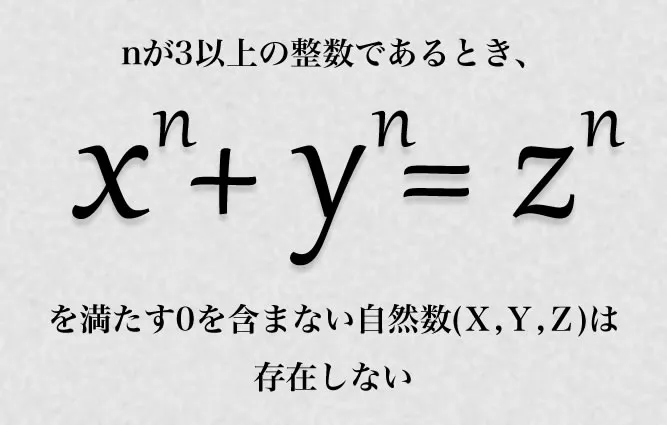

紀元前のピュタゴラス(教団)に端を発し、フェルマーが予想してから350年もの月日をかけて1995年にアンドリュー・ワルズが証明したフェルマーの定理に関する長い数学の歴史の物語でした。

数学が殆ど出てこなくて中身はわからない(勿論出てきてもわからない)ものの、天才たちが集う、奇妙な世界で起きた大発見の興奮だけは十分に伝わってきました。

歴史が深いし、パスカルとかオイラーとか、谷山-志村とか、とにかく関わった人の多いこと!

個人的に気になった一節は、

「”確率の法則”とはよく言ったものである。確率とはあらゆる法則のアンチテーゼではなかろうか」(バートランド・ラッセル)

というフェルマーの定理とは全く関係のないものでした・・。

コメント