レバレッジ型ETFは人気の一方で、長期だと効率が悪い!とか、指標との乖離が酷い!とかリスクが高すぎて危ない!などという話も聞きます。

実際はどうなのでしょか?

仕組み

個人的に一番謎だったのは「レバレッジをかける仕組み」でした。運用している人は株の売買でどうして変動率を2倍にしたり3倍にしたり出来るんだろう・・?

調べてみると単に「レバレッジのかかっている先物を投資対象にしている」だけでした!簡単!投資対象は株そのものではなく、株の先物なんですね!(素人注意)。

種類と特徴

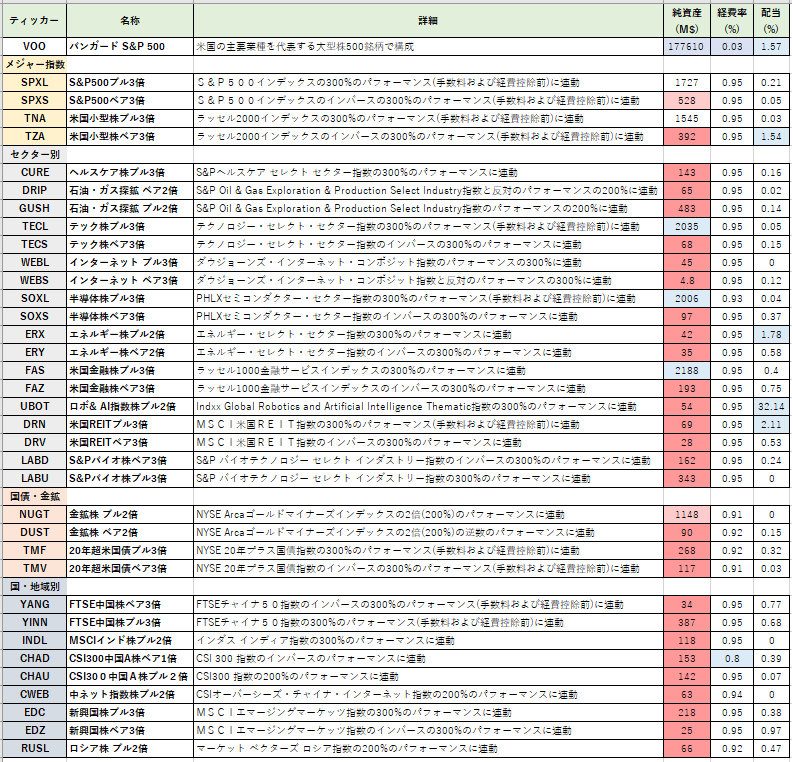

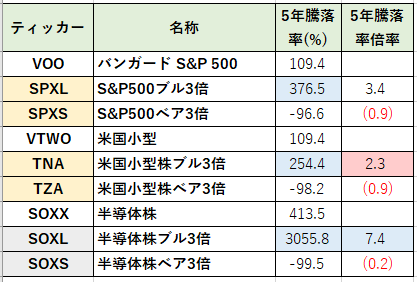

SBI証券の米株口座で売買可能なレバレッジ型ETFをリストアップしてみました(*検索しただけなので全てではないかも知れません。21.1.14現在)

レバレッジ型ETF一覧

セクター別ETFが豊富です。CSI300中国A株(CHAU、CWEB)やセミコン指数(SOXL、SOXS)などは普通のETFでは見当たらなかったのですがレバレッジ型なら有るようです(*SBI証券の場合)。全体的に純資産は少な目で、殆どのレバレッジ型ETFは個人的には取引したくない程少ないです。純資産が少ないとスプレッドが開いたり乖離したり償還になったりと不利なことが多いと考えられますので要注意です。また、総じてブルの純資産が多く、同じ指標でもベアだと極端に少ないものが多い様です。

経費率は1%弱と非常に高いですが、先物は手数料が高いのでこれはまあ仕方ありません。配当も同じ指標のETFと比べて少ない傾向なのでダブルパンチ!値動きがない場合は持てば持つほど損なETFが多いようです。これだと経費を嫌がって長期投資を嫌厭するのも納得です。

一方でロボ&AIブル2倍(DRN)は何と配当が32%!何故かわかりませんがバグってますwww

では一体どの様なルールで運用されているのでしょうか?

ブル・ベア値動きのルール

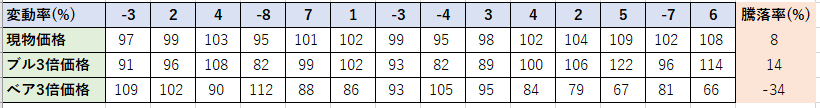

FXのレバレッジ10倍なら単に買う量が十倍になるのでシンプルですが、ETFのブル3倍は日々の変動率が3倍になる様に運用されているという点が大きく異なります。ベア3倍は現物下落時に上昇、現物上昇時に下落します(=先物の売りと同じ)。

例えば、現物が以下の様な日々の変動率(青色%)の場合、14日後の騰落率は現物が8%、ブル3倍で14%、ベア3倍で-34%となります(赤色)。

グラフにするとこんな感じです。

結果的に3倍になっていないのは日々の変動率が3倍になることで複利効果が生じているためです(100円の3%と103円の3%の違い)。よって、一方的に上昇する時は3倍以上の価格になりますが、その逆では1/3以下になります。

いとややこし。

では肝心の値動きはどうなのでしょうか?

実際の値動き

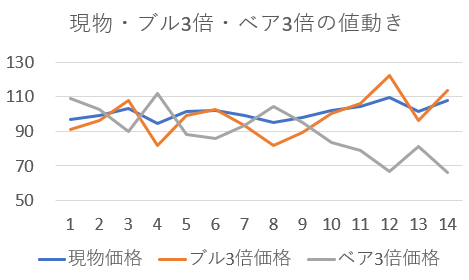

個人的に買う可能性のありそうなS&P500(VOO)、ラッセル2000(VTWO)、セミコン指標(SOXX)に関して調べてみました。

なお、情報技術セクター(VGT)のブル3倍(TECL)はアップルとマイクロソフトだけで比率が40%弱と分散性に疑問があるため、金鉱株ブル2倍(NUGT)は逆相関性の高い長期金利がコロナ以降一貫して上昇傾向のため今回は除外しました。逆に政策金利や景気と相関しそうな金融株ブル3倍(FAS)を将来的な利上げと景気回復を見越して今から長期保有するのは案外いい方法な気もします。

過去5年の値動き(2016~2020年)

5年間騰落率まとめ

どの指標も5年で100%以上上昇しておりますが、ベア3倍でもマイナスにはなってはいませんでした!騰落率の倍率でみると、ベア3倍は2.3~7.4倍(TNA~SOXL)となっておりました。

程度の差はあれ、少なくとも直近5年間においてはベア3倍を買うことは手数料の高さを割り引いても余りある程の恩恵が有ったようです。てかSOXL+3055%って(笑)

暴落時のヘッジとしてのベア3倍

米株でベア3倍を買う気はなかなかしませんが、既に現物を大量に持っている場合、暴落時のヘッジとして一部買うのは有効なのでしょうか?

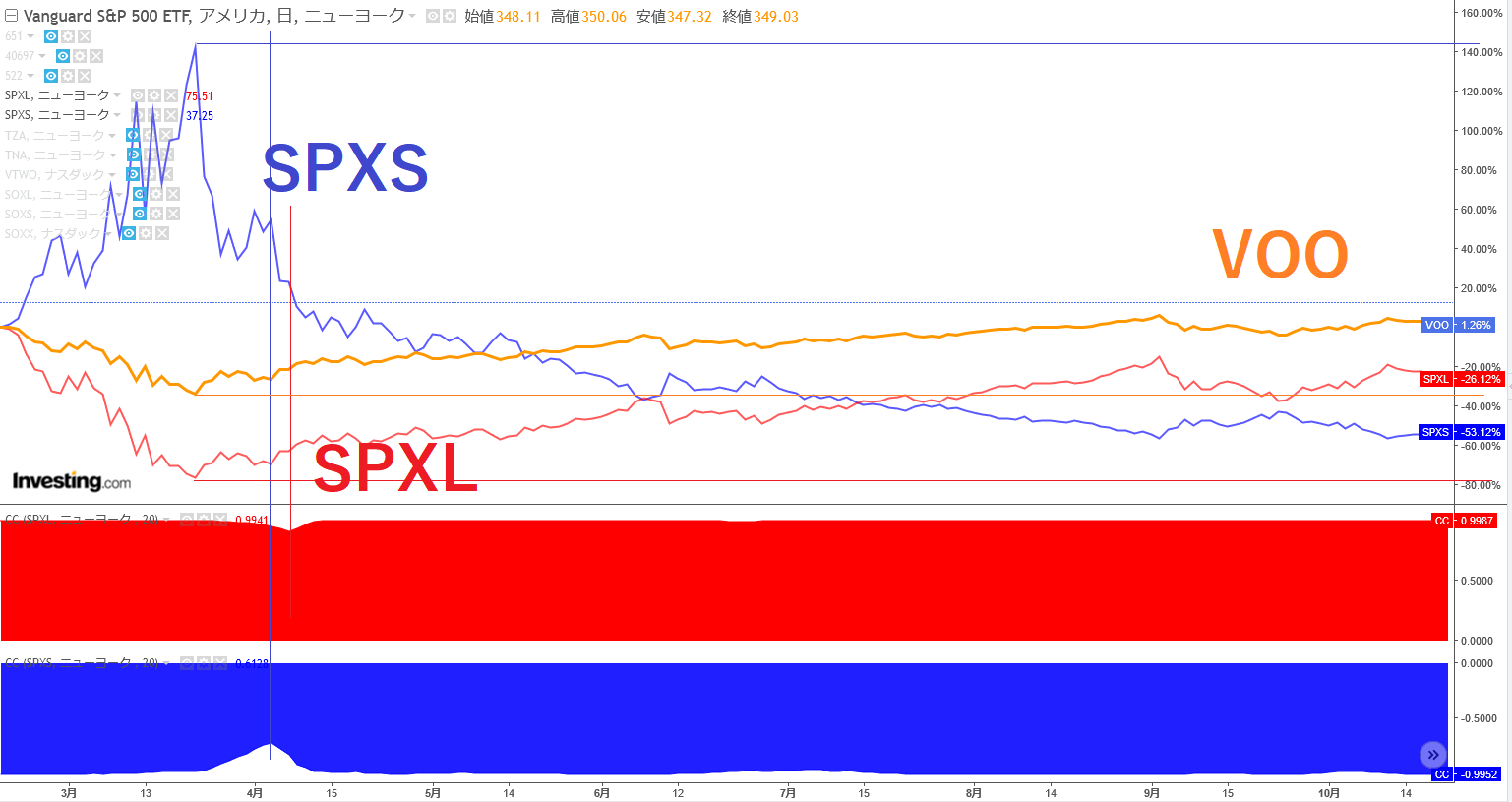

ベアの中では最も資産規模の大きいS&P500ベア3倍で、コロナショックの際にヘッジとして機能したのか見てみます。

コロナ暴落時のS&P500ベア3倍(SPXS)の値動き

下の赤と青はS&P500(VOO)との相関係数ですが、ブル3倍(SPXL、赤)はほぼ1、ベア3倍(SPXS、青)はほぼ-1と見事なものです。ややベア3倍(SPXS)の逆相関が乱れた時期(縦の青線)も有るようですがチャートではわからないレベルです。

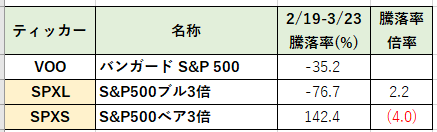

暴落時の騰落率まとめ

S&P500(VOO)が35%下落する感にブル3倍(SPXL)は77%下落し、ベア3倍(SPXS)は142%上昇しました。長期国債ETFでもある程度のヘッジは可能でしたが、ドル需要が逼迫した途端に機能しなくなりましたので、これは見事です。

一方、もし暴落前の2/19に買った場合、ブル3倍は半導体(SOXL)が直近でやっと現物を超えたのを除き、S&P500(SPXL)もラッセル2000(TNA)も未だに現物を下回ったままと大苦戦を強いられております。当時は中国のコロナを無視して過去最高値を更新してイケイケドンドンでしたし難しいものですね・・。

まとめ

・レバレッジ型ETFはコストが高く配当は少ない。価格上昇がない限り長期的には損

・純資産が非常に少ないものが多い。特にベア型

・ブル3倍、ベア3倍は日々の変動率であり、長期的には大きくズレる

・長期的に上昇するETFであればブル3倍は極めて有効

・S&P500ベア3倍(SPXL)は純資産が比較的大きく、暴落時のヘッジとして使えそう

・逆に暴落前にブル3倍を持つと下落が非常に大きく、その分戻りにもかなり時間がかかるのでとても辛そう

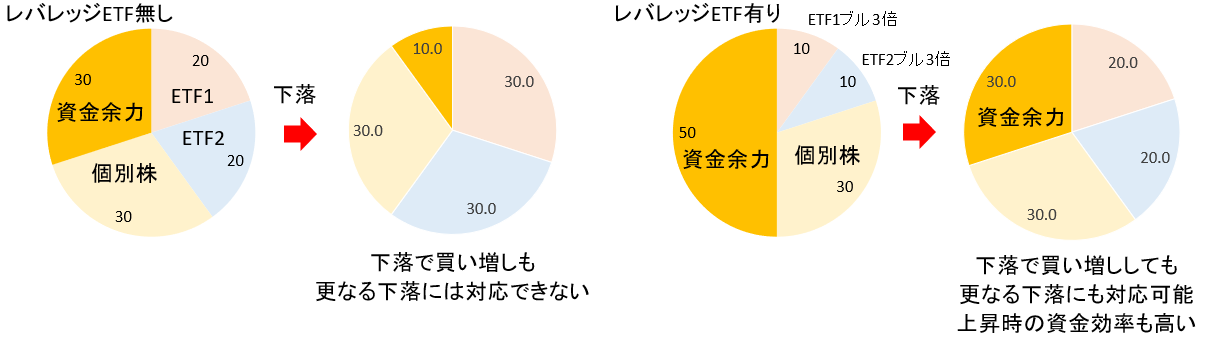

・リスクコントロールとしては、全力でレバレッジ型ETFを握ったり通常型との比率で握ったりするのではなく、下落した際の買い増しや暴落時のヘッジ用に資金余力を十分に残す目的で使うのがいい様に思えた(下図)

資金余力確保のためにレバレッジ型ETFを活用するイメージ図

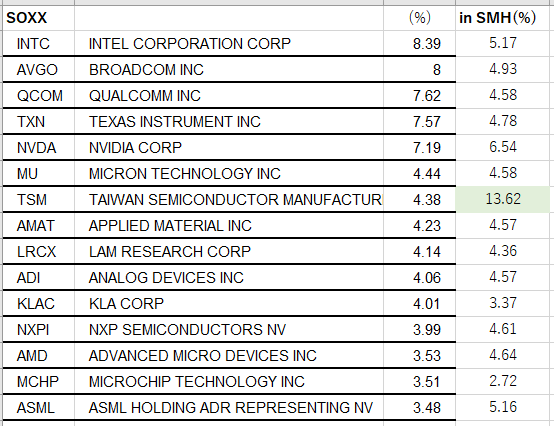

参考)SOXX(半導体ETF)組入れ上位銘柄のSMH(半導体ETF)における割合(%)

SMHは台湾セミコンが多いなど、比率が微妙に違うけど銘柄自体は似たりよったり。長期ではややSOXXが良かったようだが、2020年以降の短期の値動きでは殆ど差がない(SMH+63.43%、SOXX+58.39%)。

米国小型(VB)の代わりにラッセル2000ブル3倍(TNA)、半導体SMHの代わりに半導体ブル3倍(SOXL)、暴落時のヘッジとしてS&P500ベア3倍(SPXS)を一部使ってみたい。

逆に暴落の底で拾う事を狙うならS&P500ブル3倍(SPXL)も良さそう。けど底がどこかなんてきっと分からん(笑)

興味のあるETF・個別株(ハイリスク!)

QQQ(ナスダック100ハイテク、米国97%)・・・一時様子見、メイン

VB(米国小型) ・・・コロナ緩和で急成長、メイン

SMH(半導体、米国74%) ・・・近年QQQよりも急成長、メイン

VOO(S&P500米国大型) ・・・買付無料。余ったドル用

VTI(小型を含む米国) ・・・買付無料。余ったドル用

TNA(ラッセル2000ブル3倍、VBの代用として一部)・・・new!

SOXL(半導体ブル3倍、SMHの代用として一部) ・・・new!

SPXS(S&P500ベア3倍、暴落ヘッジ用) ・・・new!

SPXL(S&P500ブル3倍、暴落の底で握りしめる!)・・・new!

RDSb(オイルメジャー、英ロイヤルダッチシェル、原油投資の替わりとして)

握っているETF・個別株

SMH(半導体ETF、米国74%)

VB(米国小型ETF)

ENPH(ソーラー、バイデン銘柄)

PLUG(燃料電池、バイデン銘柄)

SPWR(ソーラー、バイデン銘柄)

ALB(リチウム生産、EV需要に期待。バイデン銘柄)

POWI(AC-DC変換半導体、半導体ETFに組入れなし、EV需要に期待。バイデン銘柄?)

バイデン銘柄個別株(ENPH、PLUG、SPWR、ALB)の検討

ハイテク(QQQ)、S&P500(VOO)、VTI(小型を含む米国)の検討

SMH(半導体、米国74%)、ICLN(バイデン銘柄のクリーンエネ、米国31%)の検討

VUG(S&P500グロース、米国大型)、VB(米国小型)の検討

コメント